岩絵具 日本画材料 吉祥 吉祥新岩絵具は金属酸化物とガラス原料を約700℃の高温で溶かし発色させて岩石状にして作られます。 この化学的に造られた岩石は天然物にも勝る鮮やかな色彩と自然界に存在する色数を超えた多彩な色彩のラインナップを実現ホルベイン「ヴェルネ油絵具」 昭和8年 (1933年)、吉村商店の大阪・小阪工場の一部に「ホルベイン洋画材料研究所」を設立。 諸外国の絵具、画用液の分析研究を始めると共に、技術者を東京・桜木絵具※に出向させ、厳重な技術指導と品質管理を学びました。 ※日本で最初に洋画用絵具をつくったのは東京の花廼家(はなのや)と言われており、そこから独立した油絵の具の歴史は古く、油彩画の技術が確立されたのは15世紀というのが通説なので、 現代から数えて 600年 ほどの歴史があると言えます。 先人たちはこの600年の間に多くの研究を重ねて、たくさんの名画を残してきました。

Added By Mille Fleur Mihoko Instagram Post チェスキークロムロフ チェコ チェスキークロムロフの街歩きをしている時 小さな画材屋さんがあり チェスキークロムロフの絵を購入しました 絵葉書のような絵で とても細かく アクリル絵の具で描かれて

絵の具 歴史 日本

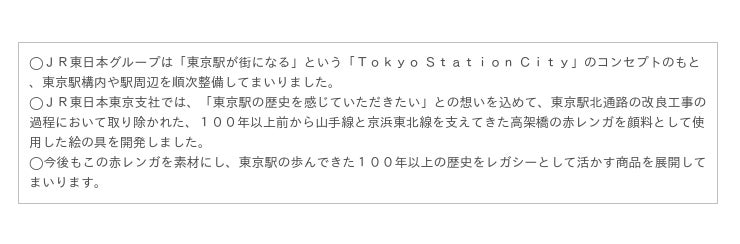

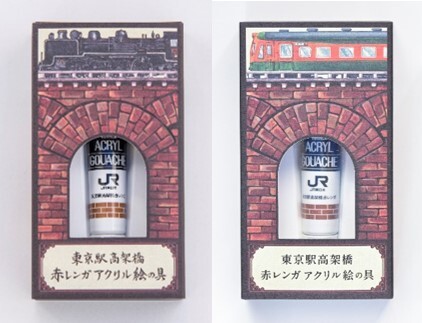

絵の具 歴史 日本- アート初心者は必見!今回は、絵の具の種類と特徴・選び方を解説し、初心者におすすめの絵の具をご紹介します。水彩、油絵、アクリルなど「絵の具」と言っても世界には様々な種類の絵の具が存在します。自分にぴったり合う絵の具を見つけられるよう、それぞれの絵の具の種類や特 歴史ある東京駅高架橋赤レンガを原材料にした商品 「東京駅高架橋赤レンガアクリル絵の具」を発売します! 〇JR東日本グループは「東京駅が街になる」という「Tokyo Station City」のコンセプトのもと、東京駅構内

仕方なく 紐解いていく 日本画の歴史 Idea はたらくのアイデア

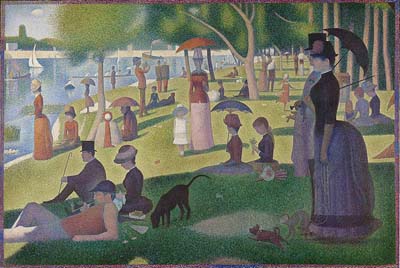

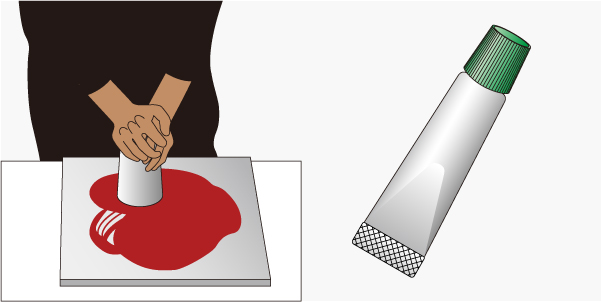

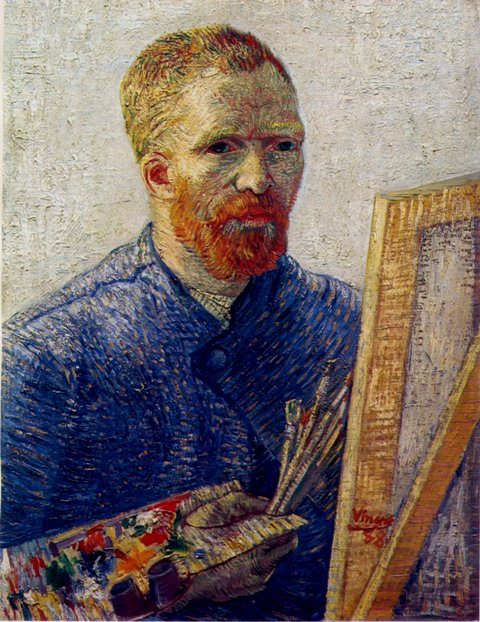

近代美術において、積極的に用いられた表現技法があります。それは、「インパスト」と呼ばれる、絵の具を厚塗りする技法です。それまでの絵画は芸術家のイメージする世界を覗き見る「窓」でしたが、インパストの登場により、絵画自体が現実に存在する芸術として、より存在感を増 今や当たり前のように使われている「絵の具のチューブ」ですが、実は美術史に大きな影響を及ぼしていたことをご存知でしょうか。 絵の具のチューブは、それまでアトリエ内で活動していた芸術家たちを屋外へと導きました。 今回の「Little Art Talks」では、モネやスザンヌといった印象派誕生にも関与した「戸外制作」について紹介します。印刷用PDF 天然岩絵具(原石と絵具) 新岩絵具(原料と絵具) 合成岩絵具(原料と絵具) 番号はひとつの基準で、絵具店や製造者によって誤差があります。 造形ファイル 武蔵野美術大学通信教育課程 363 subscribers Subscribe

絵の具としての宝石 デザインアトリエ カケラ代表 /keisuke 19年2月4日 / 19年3月1日 宝石は、石の形のままではなく、形を変えてみなさんの目に触れていることもあります。 昔、日本画や外国の絵画では宝石を砕き、絵の具として使っていたのです。 実は今の絵の具がチューブに入っている形になったのは1841年です 店内に所狭しと並ぶ、色とりどりの瓶、瓶、瓶——。 中に入れられているのは、天然の鉱石だ。 孔雀石やアズライト(藍銅鉱)、トルコ石

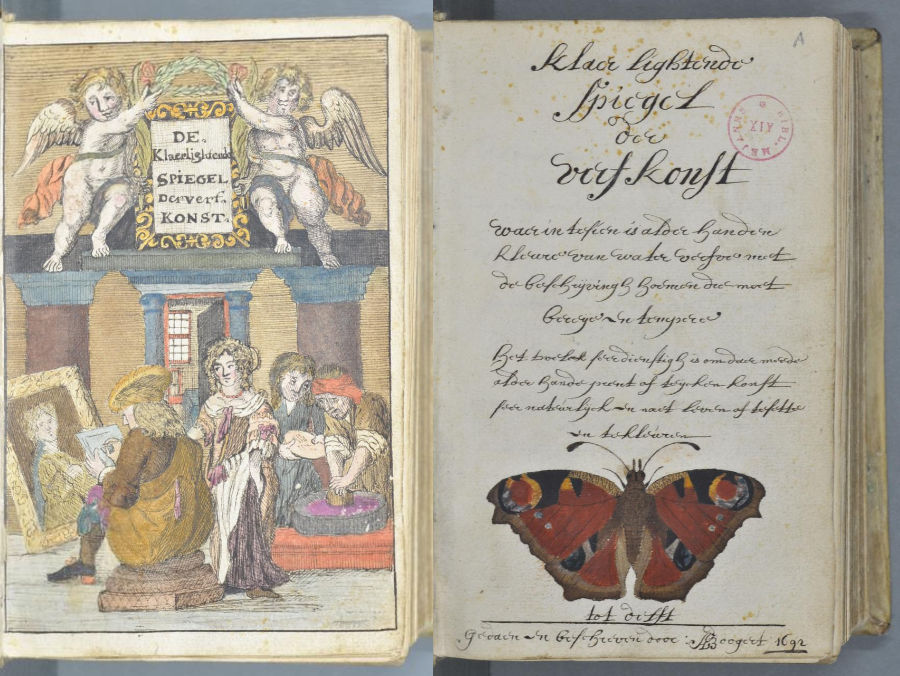

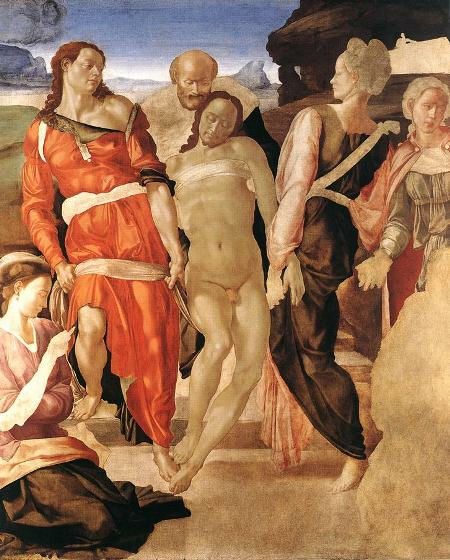

今日のように油絵具や水彩絵具がチューブ入りとなる以前は、どのようであったか、それ自体にもさまざまな変遷がありました。 絵具がチューブ入りになったのは、絵具を商品として市販する必然から生じた結果でした。 その昔、絵画が職人たちの工房で共同作業によって制作されていた中世やルネッサンス時代、絵具は画家自身かあるいは修業中の弟子たちがその日本大百科全書(ニッポニカ) 岩絵の具の用語解説 東洋画に用いる顔料の一種。群青(ぐんじょう)、緑青(ろくしょう)、朱(しゅ)、丹(たん)、代赭(たいしゃ)などがある。これらは、群青石、孔雀石(くじゃくいし)(緑青)のような鉱石、すなわち「岩もの」を粉末にしたもので、粒子が粗く、水70年以上の歴史を持つ 絵具・塗料メーカーが提案する施工事業 絵具の基礎知識や絵の描き方についての ホームページをつくりました ターナー公式オンラインショップ 「カラースパイス」 企画室で連載中! 「気ままにペイントDIY」 居場所お知らせ

油絵と油絵具の歴史 友達はスフィンクス

歴史ある東京駅高架橋赤レンガを原材料にした商品 東京駅高架橋赤レンガアクリル絵の具 を発売します 投稿日時 06 25 16 42 Pr Times みんかぶ 旧みんなの株式

私たちの学び舎の歴史展7.絵の具のパレット 歴史展に行かれましたか? ここでいろいろ紹介していますが、ぜひ実物を見てきてください。 期間は11月29日までです。 お見逃しなく。 豊川小学校 パレット 昭和22年頃 絵の具関係の展示が2つありました最新の「描く・楽しむ」情報 こちらでは上記の最新コンテンツを更新履歴ごとにご確認いただけます。 サクラアートミュージアムについて イベント 大人の塗り絵教室(新宿ルーム)のご案内 イベント 「大人の塗り絵 ポイントとコツ 絵の具には、「みどり」色がないのをご存じですか。みどり色のように見える絵の具のチューブには、「ビリジアン」という色の表記が。一体なぜ、みどりではなくビリジアンなのか、その理由に迫ります(この差って何ですか?

Hiro Ame 絵の具の歴史と印象派 Powered By Line

リアルに 怖い絵 ミイラから作られた絵具 があった 白いキャンバス

絵の具の成分は主に 色のもとである顔料と紙やキャンバスに顔料を貼り付ける固着材でできています。 たいがいは顔料と固着材のほかに、やわらかさを調節する増粘剤や混ざり具合を安定させる混合剤が入っています。 絵具のなかみ 色のこな(顔料 岩絵の具の歴史をいろいろ教えてください! 岩絵の具のはじまりや 何年まえからのものかなど 歴史についてならなんでも大丈夫です。 よろしくおねがいします(♥´∀` ♥) ) 1840年ころにチューブ入り絵の具がヨーロッパで発明されました。 これにより、誰でも良い絵の具が簡単に入手可能になりました。 屋外で絵を描くのも容易になりました。 チューブ入り絵の具の話などがここに載っていました。

日本画を彩る胡粉と岩絵具 伝統画材の製造現場を訪れる 中川政七商店の読みもの

ゆり 奈良移住 そしてチャリ散策 歴史に憩う橿原市博物館 レプリカでなく本物に触れました 弥生土器 めっちゃ軽い そして 資料整理室のお仕事が見れて 手順がわかる展示が楽しかった 市販のポスターカラー セメダイン 筆 水彩絵の具 道具は

人を死に至らしめた「色」の歴史 1000年前の女性の骨から「Bluetooth」が発見される ピーナッツバターからダイヤモンドを生成する方法ボールペン、シャープペン、くれよん、絵の具、マーカー、修正具などの文具メーカーぺんてる株式会社。 「ぺんてるくれよん」パッケージの歴史 「ぺんてるくれよん」のパッケージは、1955年(昭和30年)の発売から、背景や絵柄を変えながら、少し油絵の構造や技法、油絵の具ができる前の絵の具の歴史に触れてみましょう。 編集・執筆 /rina saito, ayupy goto 油絵って何を使って描いてるの? 油絵は油画、洋画、油彩とも呼ばれ、ヨーロッパなどの西洋で主に発展した絵画表現の一つです。

絵の具 Tamakobo 多摩工房

メーカー廃番 絵の具 12色 エフ水彩 不透明水彩 のインターネット通販 山田文具店 インテリア雑貨セレクトショップ

油絵の具のパレットの種類その1 木製パレット 油絵を描くのに必要な道具の一つに、パレットがあります。 画家によって使うパレットはそれぞれ違ってきますが一般的には木製のパレットが有名です。 木製のパレットの歴史は古く古代ギリシャ時代からアクリル絵画の歴史 手軽で堅牢な絵具を求めて 19~30年代のメキシコ壁画運動などをきっかけに、屋外や大画面に使用できる手軽で堅牢な絵具を求める声が大きくなりました。 第二次世界大戦が終了すると各種の合成樹脂を原料とした絵具の開発が本格化しました。 初期の合成樹脂絵具は、専門家用の絵具としての開発ではコストが高すぎたため、家庭用の塗料えのぐの始まりは、赤や黒や黄色の土など色のついた「どろ」でした。 昔、ほらあなでくらしていた原始人は、かべにいろいろな絵をかき残しています。 その絵をくわしく調べてみると、原始人がどろを使って絵をかいていたことがわかります。 あるいは、もえ残った木の先の炭(すみ)で黒い絵をかきました。 自然の中には色のきれいな石や動物の殻(から

中世のpantone 17世紀に記された水彩絵具の調色ガイドブックが公開中 Gigazine

東京駅高架橋赤レンガアクリル絵の具 赤レンガ アクリル絵の具 駅

お子さまの遊びにも、大人の習い事にも人気の水彩画。水彩絵の具は多様な商品が様々な価格で販売されており、選択に迷ってしまいませんか?そこで今回は、透明度や絵の具の形状、有名メーカーに着目し、水彩絵の具の選び方やおすすめの水彩絵の具をランキング形式でご紹介しま

Hiro Ame 絵の具の歴史と印象派 Powered By Line

水彩絵具とはなに 特徴と有名な作品 アクリルとは何が違うの アートラボ ゼロプラス 独学芸術家 岩下幸圓

テンペラ画とは一体何なの 描き方や歴史を分かりやすく解説 岡部遼太郎公式ホームページ アクリルラボ

点描の歴史と描き方 初心者も描ける アクリル絵の具の使い方を写真で解説

原美術館の歴史を物語る貴重な作品の数々が一堂に会する コレクション展を開催 Photo 8 11 Fashion Headline

特徴をみる 油絵の具 油彩ってどんな絵具 メリットデメリットをみる トロイの絵筆

モネを生んだのは 絵の具のチューブ だった 屋外での制作がもたらした芸術表現 ログミーbiz

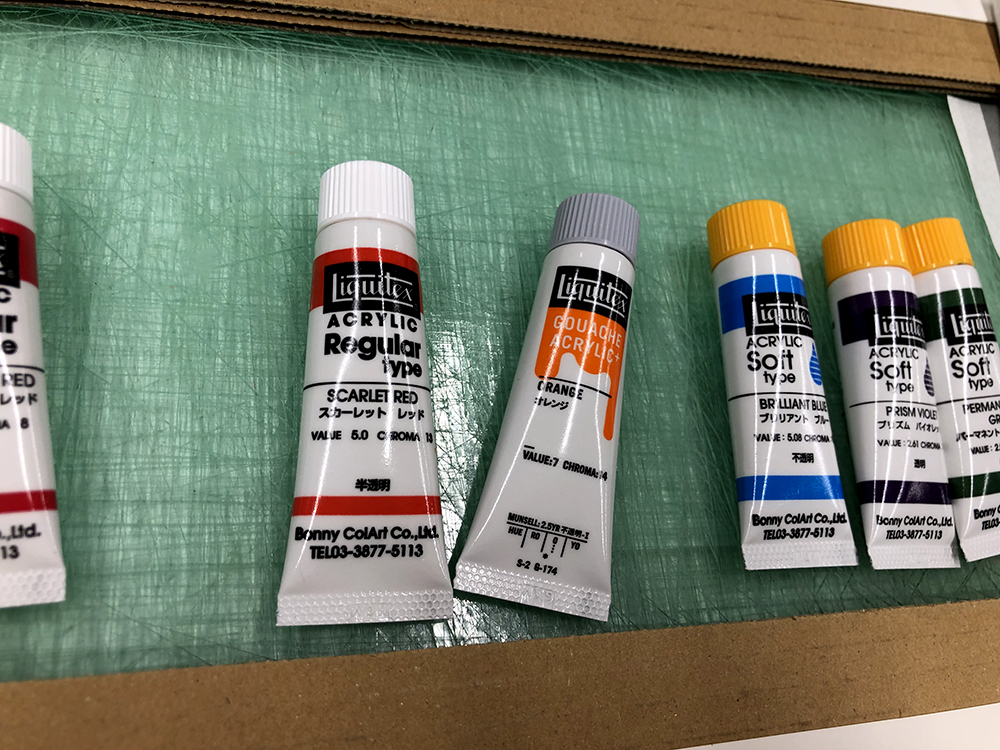

画材講習会 リキテックス アクリル絵具 編 レモン画翠

私たちの学び舎の歴史展7 絵の具のパレット

絵の具としての宝石について ジュエリーノート

油絵と油絵具の歴史 友達はスフィンクス

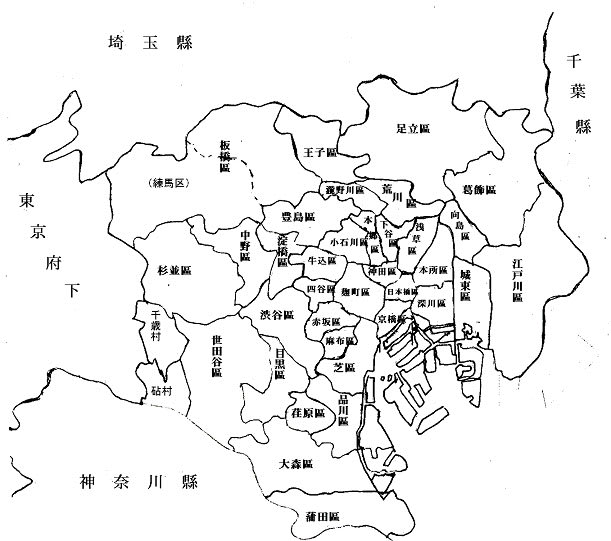

東京都と23区の歴史 東京絵の具

Shitamachi 岩絵具って綺麗だなぁ 谷中 金開堂 日本画の原材料が伝える日本文化 Matcha 訪日外国人観光客向けwebマガジン

月光荘画材セット水彩携帯 Assiston

本革レザーの色落ち補修です しゅうぞうだねのブログ しゅうぞうだねのページ みんカラ

携帯用絵画壁紙 聖地 建築 ペインティング 建物 中世の建築 ビザンチン建築 歴史 市 タワー 水彩絵の具 Wallpaperkiss

仕方なく 紐解いていく 日本画の歴史 Idea はたらくのアイデア

アクリル絵の具の歴史 画材の森

コラム 絵具チューブの歴史 Sakura Press 株式会社サクラクレパス

100年の歴史をもつ画材店 月光荘 の水彩絵の具セット Assiston Note

パレット付きケース入 ペリカン 固形水彩絵の具 不透明 24色セット 水彩画 水彩 絵画 えのぐ 絵具 限定品

21 絵の具 チューブの歴史は 印象派 イラストに与えた影響は 科学技術が西洋美術に与えた影響3選 Part3 暇で貧乏でインキャな日本人の挑戦

アクリル絵の具開発のきっかけとなったメキシコ壁画運動とは 画材の森

水彩画でボタニカルアートをやるならホルベインの ボタニカルアート24色セット がおすすめ Noah S Art Gallery

東京駅高架橋赤レンガアクリル絵の具 東京 駅 駅 東京

ヤフオク 東京駅高架橋赤レンガアクリル絵の具

世界で最も高価な色 金より貴重な顔料 ウルトラマリン の歴史 Gigazine

詩人 図書館 インク 水彩絵の具 15年 の画像素材 美術 歴史写真ならイメージナビ

月光荘画材セット 油彩 Assiston

アイデア 日本の絵の具の歴史 歴史や由来を調べて暇つぶし Makiplanning 楽天ブログ

Added By Mille Fleur Mihoko Instagram Post チェスキークロムロフ チェコ チェスキークロムロフの街歩きをしている時 小さな画材屋さんがあり チェスキークロムロフの絵を購入しました 絵葉書のような絵で とても細かく アクリル絵の具で描かれて

豊川市 私たちの学び舎の歴史展7 絵の具のパレット

エンガディン渓谷 水彩絵の具 リトグラフ 本 寓意 神話 の画像素材 美術 歴史写真ならイメージナビ

Jr 限定品 Jr東京駅高架橋赤レンガ アクリル絵の具の通販 By 夏鈴 フリマはじめました ジェイアールならラクマ

Hideaki Kita ニッカー絵具 ニッカー絵具 株式会社 ポスターカラー アクリル絵具 絵の具 壁画 不透明水彩

東京駅高架橋赤レンガアクリル絵の具

小さな子どもにもおすすめの絵の具 サクラマット水彩がコスパよい件 画材暮らしと絵かきの道

ホルベイン ヴェルネ 画材図録 No 006 画材図録 画材と額縁の画箋堂 Gwasendo

専門家顔料 単色 30 ホルベイン 公式オンラインショップ

解説 絵の具を出すパレットは何を使うべき どんな種類があるの 岡部遼太郎公式ホームページ アクリルラボ

むかしの 絵の具 はなにからできてるの 横浜こどもの絵画教室 大倉山

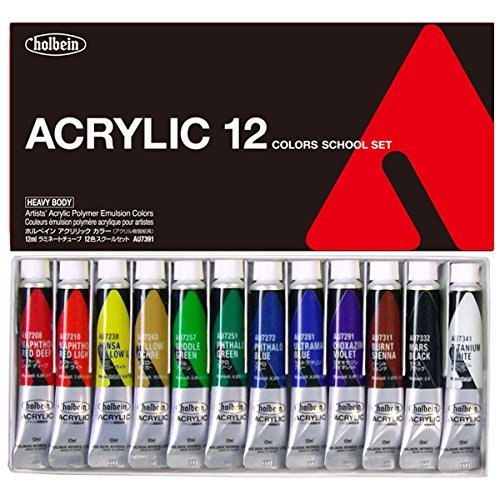

アクリル絵具とはなにか 歴史 分類 特徴 技法 画用液について説明

花岬物子 5 30まで展示 على تويتر 少女のドロドロした感情とかドクドク流れる血液とかドキドキやまない心臓とかピンク色の黒歴史 とかをアクリル絵の具で描いたりまんがにしたりしています 初夏の創作クラスタフォロー祭り

モネを生んだのは 絵の具のチューブ だった 屋外での制作がもたらした芸術表現 ログミーbiz

アクリル絵具とはなにか 歴史 分類 特徴 技法 画用液について説明

絵の具とは コトバンク

彩りのヨーロッパ 岡田 眞治 日本画展 岩絵の具の柔らかな色調の魅惑 阪急阪神百貨店 ライフスタイルニュース

21 絵の具 チューブの歴史は 印象派 イラストに与えた影響は 科学技術が西洋美術に与えた影響3選 Part3 暇で貧乏でインキャな日本人の挑戦

画材の使い方 水彩絵具事典 Sakura Press 株式会社サクラクレパス

Amazon 番号によるdiyペイント子供絵画キット子供と大人のための手油絵壁アート装飾のブラシとアクリル絵の具で美しい女性 絵具 通販

絵の具は何からできている 絵の具の種類とその違い 画材暮らしと絵かきの道

東京駅高架橋赤レンガアクリル絵の具 C51蒸気機関車 河内洋画材料店 Powered By Base 東京 駅 赤レンガ 駅

Shitamachi 岩絵具って綺麗だなぁ 谷中 金開堂 日本画の原材料が伝える日本文化 Matcha 訪日外国人観光客向けwebマガジン

アクリル絵の具と水彩絵の具の違いとは 初心者にも分かりやすく解説 岡部遼太郎公式ホームページ アクリルラボ

Schmincke 株式会社丸善美術商事

アクリル絵具の歴史 リキテックスとは リキテックス

江戸時代初期から続く歴史ある書画材のお店 丹青堂 たんせいどう 本店 ぶらっとなんば

絵具 上羽絵惣株式会社

Iflyer 100年以上の歴史ある 東京駅高架橋赤レンガ を原材料にしたアクリル絵の具が発売 これぞ東京駅の色

自然の顔料と絵具 友達はスフィンクス

産業革命が印象派に与えた影響とは Historiai

アクリル アクリルガッシュの違いについて 絵本コース アートスクール大阪 ブログ

アクリル絵の具とアクリルガッシュを解説 黒猫の美術教室

第122回 絵の具の歴史 Byそんない美術の時間 Sonnaip そんない美術の時間

アクリル絵の具と油絵の具を併用する 画材の森

絵の具と道具の話 絵画をたしなむ

シエナ イタリアの歴史的な中心 画像水彩絵の具で作成しました の写真素材 画像素材 Image

コラム 絵具チューブの歴史 Sakura Press 株式会社サクラクレパス

Artプチ雑学 アートの豆知識と水彩 デッサンのテクニック 顔料

楽天市場 Marie S 中国の画家 日本の画家たちに愛用されている 馬利 Marie S の中国画用の絵の具です 馬利顔料 24色セット 12ml 黄河文化店

1400年の歴史を持つ 岩絵の具 で 手元を華やかに彩るおしゃれな腕時計 おしゃれ腕時計プレゼント特集

彩るのは 地域や人生 練馬の絵の具製作会社に直撃 誰もが親しむ 絵の具 の秘密 社長の熱い思いに迫る サポーター体験記 シニアナビねりま

壮大なスケール 西洋の壁画の歴史 Tamakobo 多摩工房

歴史ある東京駅高架橋の赤レンガを原材料にした絵の具が発売 Japaaan

水彩 Wikipedia

現代美術のファッショナブルなイラスト紙の印象派の水彩絵の具を使用した私のオリジナルの絵画縦の建築歴史的な風景は夕暮れ前の夜空の青の色合いでウクライナのバロック正教会の イラストレーションのベクターアート素材や画像を多数ご用意 Istock

あの名画は ミイラから作られた絵の具で描かれていたのか ナショナルジオグラフィック日本版サイト

使いすぎ厳禁 死に至る化粧品 フレークホワイト の黒い歴史 ログミーbiz

1400年の歴史を持つ 岩絵の具 で 手元を華やかに彩るおしゃれな腕時計 おしゃれ腕時計プレゼント特集

100年の歴史をもつ画材店 月光荘 の水彩絵の具セット Assiston Note

絵具 上羽絵惣株式会社

パレット付きケース入 ペリカン 固形水彩絵の具 不透明 24色セット 水彩画 水彩 絵画 えのぐ 絵具 限定品

Paypayフリマ アクリル絵の具とジェッソ

アートエッセイ 絵描き という人のかたち 絵の具だらけの僕の手は 今日も絵筆を離せない 22世紀アート 田中信男 歴史 地理 Kindleストア Amazon

21 絵の具 チューブの歴史は 印象派 イラストに与えた影響は 科学技術が西洋美術に与えた影響3選 Part3 暇で貧乏でインキャな日本人の挑戦

水彩 Wikipedia

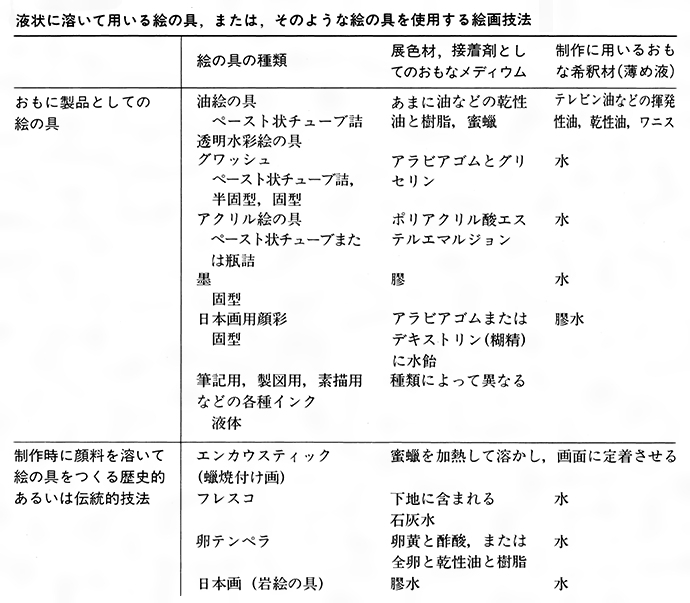

絵具 Wikipedia

コラム 絵具チューブの歴史 Sakura Press 株式会社サクラクレパス

豊川市 私たちの学び舎の歴史展7 絵の具のパレット

0 件のコメント:

コメントを投稿